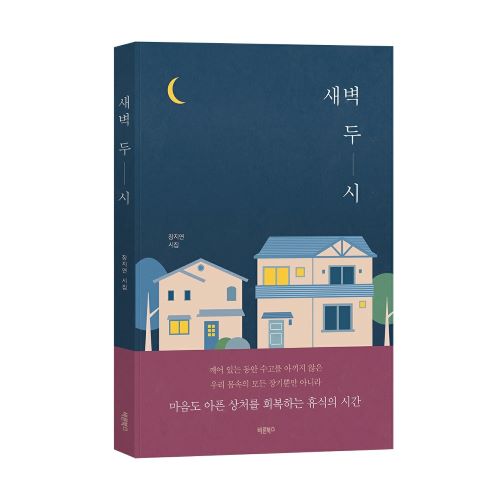

휴식을 통한 편안함 같은 이야기를 전하다

제2의 사춘기를 앓는 엄마, 아내가, 오십 즈음에 여자로서, 한 인간으로서 자아를 회복하며 노래한 시를 모았다.

시집에 있는 QR코드를 통해 유명한 성우들과 시인의 음성으로 들려주는 낭송시를 함께 감상할 수 있다.

'새벽 두 시'는 탐색과 회복 의식의 시편들이 담겨 있다.

장지연 시인의 시는 사물에 진지하게 다가가 탐색하며, 삶의 원형에서 진실을 섬세하게 묘사하고 있다. 한 편의 시를 몇 번 읽을 때마다 느낌이 달라 ‘잘 숙정된 시'라고 표현하고자 한다.

장지연 시인의 시는 울림이 있고 여운이 남으며, 뻔하지 않은 독창적인 끌림이 있다고 그녀의 시를 아끼는 독자들은 말한다.

아름다운 섬 여수 금오도에서 태어난 봄꽃, 장지연 시인은 틀에 얽매이기보다 자유로움을 추구한다.

자연에 인간 본성의 고민과 감정을 이입하며 교감하는 탐미적 감성 시인이다.

2018년 대한문인협회 창작문학 예술인협의회를 통해 작품 ‘보름달' 외 3편으로 등단했다. 2019년 서울시 지하철 안전문 공모시 ‘우야꼬'가 선정돼 시민들로부터 사랑받았다. 2021년에는 제135회 문학예술 축제에서 한글인터넷문학상을 받았다. 짧은 글 ‘긴 호흡'(글벗), ‘바람의 운명'(글벗) 외 20여 권의 동인지와 문예지 계간지에 참여했다. (문예마을, 샘문, 글벗, 시사랑, 사임당문학회 회원)

■책 속으로

숨겨둔 마음/눈으로 새어 나오고

반가운 마음/미소로 새어 나오고

절절한 마음/심장 안에 감추었더니

두 볼에 살짝/홍조로 물들어 나오고

-<우야꼬>전문

숲이 깨어나 꼬물거리면/퍼석한 땅의 각질을 뚫고/

태동한 봄이 들떠 꽃이 된다

하얗게 노랗게 또는 붉게/저마다 숨겨둔 한을/

저마다의 색으로 분출한다

초록을 이끄는 연두 위로/하얀 이 드러내어 미소 짓는 들/

함께 피우고 싶은 꿈 그리며/

연 홍조 빛 야리야리한 밤 벚꽃

이래도 안 떨려?/쉿-/남몰래 터져버린 춘심/

수줍은 꽃술 풀어 어둠을 호린다

-<야화, 봄 피운 다>전문

'새벽 두 시'는 푸른 여백의 공간을 채우는 시집이다.

쉼과 회복이 필요한 순간 이 한 권의 시집이 그 여백을 채워 줄 것이다.

"당신의 심장은 아직도 달곰한가요?" 시가 묻는듯하다.

따뜻하고 달곰하고 사랑스러운 시선으로 바라본 사랑, 이별도 미움도 자연의 이치로 받아들이는 성숙, 짧은 글 속에서 긴 호흡의 쉼과 치유의 시간을 갖게 될 것이다.

1부 “사랑과 꽃의 아리아”는 편하게 책장을 넘기게 한다. 두 번 읽으면 뭔가 다른 의미가 숨어 있다. 꽃과 나무, 바람과 구름이 인생과 오버랩된다. 시는 읽는 시간과 사람에 따라 사랑시로 다가오기도 철학시로 다가오기도 한다.

3부 “이별 발라드”는 이별의 아픔이 물씬 풍기며, 아린 마음을 후빈다. 잊고 지내던 첫사랑을 떠올리게 한다.

사물이 가지고 있는 특징과 인간 본성을 은유하며, 때론 동일시하고, 때론 관찰자가 되어 삶에 대하여 끊임없이 질문하고, 깨닫는다.

어둠을 밝다고 얘기하기도, 소리가 보인다고도, 얼음이 뜨겁다고도 한다.

응축된 인간의 감정과 욕구의 분출은 그렇게 낯설고 이상할 수도 있을 거란 탐미적인 사고가 시에 녹아 있다.

2부 “고독을 위한 재즈”와 4부 “한밤의 소나타”는 밤의 고독과 적막 속에서 고뇌하게 한다.

장지연 시인은 끝없이 그리움을 키워나가며 갈등한다. 갈급하고 있는 대상이 무엇일까? 아마도 자신이 아닌, 아내, 엄마, 며느리, 즉 누구의 누구로 산 삶으로 자신의 삶을 잃어버린 자아의 부재를 느끼고 있는 것 같다. 시에서 화자는 끊임없이 사랑을 갈구하고 부르짖는다. 그렇게 어둠 속을 배회하던 사고는 새벽을 준비한다.

5부 “너와 나의 듀엣”에서 시인은 가족과 부모와 사회를 껴안으며, 다시 그 속으로 스민다.

한 번 읽을 때는 뜨겁게 사랑하는 여인이 보이고, 두 번 읽으면 정겨운 가족에 대한 사랑이 보이고, 사회를 바라보는 따뜻한 시선이 느껴진다.

시란 장르는 가장 짧은 에세이면서, 소설일 수도 있겠다는 생각이 든다. 사랑이 가장 아름답고, 평화롭고 관대할 때는 사랑하는 순간이다. 심장은 단 한 번만 뜨거우란 법은 없다. 식지 않도록 끊임없이 사랑을 취하고, 사랑에 미치고, 사랑을 만들라고 시 <미쳐야 꽃이 핀다> 에서 시인은 말한다.

키 작은 애나 큰 애나/얼굴 작은 애나 큰 애나/

헤벌쭉 머리에 꽃 꽂고 실실거린다 //

산도 들도 모두 광란의 잔칫날이다/골짜기마다 산등성이마다/

구정물 흐르는 개울가에도/꽃 더미가 널브러진다 //

사람아 너만 미치면 된다/아직 겨울을 끌어안은 사람아//

양지꽃이든 벚꽃이든 제비꽃이든 목련이든/

차가운 이성의 머리에 한 송이 꽂고/

진한 감성의 선글라스를 써라 //

-<미쳐야 꽃이 핀다> 전문